|  |

|

東京芸術大学指揮科卒業。'56年、メノッティ作曲「電話」、「泥棒とオールドミス」の指揮でデビュー。'59年にはブリテン作曲「小さな煙突掃除」、ラヴェル作曲「スペインの時」を日本初演する等、当初は主にオペラ・バレエの方面で活躍し脚光をあびる。'77年、文化庁在外研修員として派遣され、ウィーンとミュンヘンで研鑚を積む。'79年、読売日本交響楽団に専任指揮者として迎えられ、’81年、同団のヨーロッパ公演に同行し、東ベルリン等で大成功を収める。‘86年退団後、全国各地のオーケストラに客演して活躍する一方、東京音楽大学指揮科主任教授として後進の指導に当たり、'97年、東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督、常任指揮者に就任。(社)青少年音楽協会会長。東京音楽大学名誉教授。日本指揮者協会顧問。

東京芸術大学指揮科卒業。'56年、メノッティ作曲「電話」、「泥棒とオールドミス」の指揮でデビュー。'59年にはブリテン作曲「小さな煙突掃除」、ラヴェル作曲「スペインの時」を日本初演する等、当初は主にオペラ・バレエの方面で活躍し脚光をあびる。'77年、文化庁在外研修員として派遣され、ウィーンとミュンヘンで研鑚を積む。'79年、読売日本交響楽団に専任指揮者として迎えられ、’81年、同団のヨーロッパ公演に同行し、東ベルリン等で大成功を収める。‘86年退団後、全国各地のオーケストラに客演して活躍する一方、東京音楽大学指揮科主任教授として後進の指導に当たり、'97年、東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督、常任指揮者に就任。(社)青少年音楽協会会長。東京音楽大学名誉教授。日本指揮者協会顧問。指揮者として大阪市音楽団、都響アンサンブル・アロイヴ、TAMA21交響楽団「第九」、東京オペラシンガーズ、二期会試演会、一柳慧氏の推挙により氏のオペラ「モモ」を指揮、また上野学園創立100周年記念定期演奏会(横山幸雄、矢部達哉、原田禎夫、島崎智子、村上曜子の各氏と共演)を大成功に導く一方、アシスタントとして三石精一、早川正昭、H.シェレンベルガー(元ベルリン・フィル)、E.マッツォーラ、金洪才、今村能、現田茂夫、山下一史、キンボー・イシイ=エトウの各氏らの信頼も厚い。

二期会オペラ研修所指揮者、東京オペラ・プロデュース副指揮者、尚美学園講師を歴任し、現在、東京農業大学農友会管弦楽団常任指揮者、みたかジュニア・オーケストラ及びクール・ブリアーン指揮者、ザ・シンフォニカ副指揮者、上野学園大学非常勤講師。

「ザ・グレート」は、第9番とされてきましたが、O.E.ドイチュによる新版目録に従い、現在は第8番とされています。こうした混乱は、彼が生前はあまり評価されなかったことに起因するようです。この曲も「長すぎる」ため演奏を拒まれ、没後、シューマンにより見出され、1839年にメンデルスゾーンの指揮によって初演されました。いきなり2本のホルンで始まる冒頭は当時としては斬新で、シューマンやメンデルスゾーンの交響曲に受け継がれました。「ザ・グレート」とは、第6番ハ長調D.589と区別して、「大きい」の意味ですが、内容はまさに、「偉大な」交響曲です。

また、現在の団員は20代〜40代とジェネレーションを越えて広がり、変化や様々な状況を団結の 糧として取り込み、大人の演奏集団へと歩み続けています。聴衆の皆様も、団員家族・友人だけ でなく、教え子や子供の世代にも広がりました。演奏自体に興味を持ってご来場下さる方も増え、 今では小学生〜80代の幅広い方々に支えて頂いております。

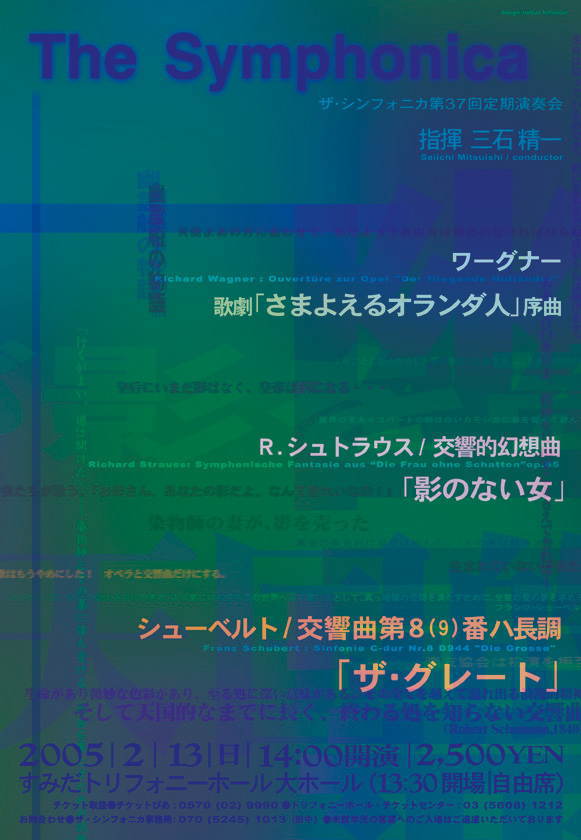

さて、前回ラテンの色彩に挑戦した私どもは、今回、ドイツ/オーストリアの重厚な響きに挑戦 いたします。 指揮者には三石精一先生をお招きしました。1993年の第13回定期演奏会を指揮して頂いて以来、 私どもの変化を温かく見守って下さった三石先生には、これまでもたびたびご指導頂いており、 今回で8回目を数えます。 今年は三石先生ご自身の「指揮者生活50周年」にあたります。普段からご多忙な先生ですが、 特に今回はさまざまな記念演奏会の合間をぬってご指導頂けますことを、団員一同光栄に感じて おります。

壮大なグレートのフィナーレの響きの中、お出で頂いく皆様とこの喜ばしい時を分かち合い、 楽しんで頂ける演奏会にしたいと思っております。

| 日付 | 演奏会 | 演奏会場 | 指揮者 | 曲目 |

| 2005年06月26日(日) 14時開演(予定) |

第38回定演 | すみだトリフォニーホール | キンボー・イシイ=エトウ | ショスタコービッチ/交響曲第9番 ブルックナー/交響曲第9番 |

| 2006年02月19日(日) 14時開演(予定) |

第39回定演 | すみだトリフォニーホール | 未定 | 未定 |

ザ・シンフォニカのページへ